伐採現場へ

やっと朝,晩と涼しく過ごせるようになってきました。お盆過ぎると涼しくなるというのは今では常識ではないようです。

少し前の今年の6月ですが、監督の鈴木を連れて当社が構造材などで使用している木材の伐採現場に行ってきました。主催は宮城県栗駒市にある㈱くりこまくんえんさんです。担当の千葉さんにお声かけ頂き、長野県の工務店アトリエdefさん、宮城県の工務店の建築工房zeroさんのスタッフさんと共に現場に行ってきました。

今回の伐採現場は宮城県境に近い岩手県の山です。私有地で、地主さんからの依頼でくりこまくんえんさんが買い取り伐採を行っている現場です。

メインは杉の伐採ですが、広葉樹も混ざっていて少し太いものはフローリングに使ったりします。材種はブナやクヌギなどです。

歩いていますが、実際は荷台が平らなトラックで移動します。

ピンクの印がついている木を伐採します。伐採で危険なのは風だそうです。チェンソーで切れ目をいれますが、倒れる時に強風が吹いた入りすると反対に倒れたりしたりします。そんなの避ければよいのではと思いますが、一瞬の出来事だったりするようです。写真では穏やか晴れの日に見えますが、時間によって風が強くなったり、向きが変わったりします。登山やスキーをする人は良く分かるかと思います。

いよいよ伐採です。左にいるのはくりこまくんえんの社員のきこりさん、右が指導を受けている私です。ヘルメットと防具をつけています。無事に伐採をしました。

その日はこの大きな屋敷のような保養所(くりこまくんえんさんが買い取った家です。)で宿泊です。夜はくりこまくんえんさんのスタッフさんの手作りの夕食とお酒を頂きながら、アトリエdefの大井さんのお話と皆さんで懇親を深めました。

宿泊所で食卓として使った木製のテーブルです。なんの変哲もないテーブルに見えます。

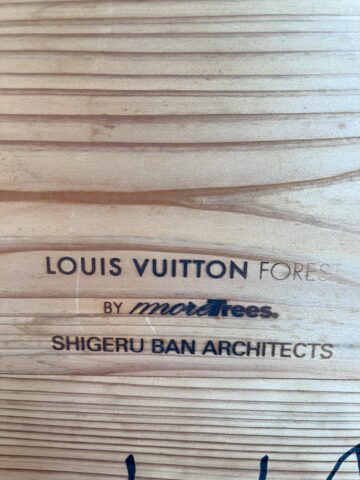

掃除のために縦にしました。すると天板の下に何か文字があります。

そう、実は建築家の坂茂さんの設計物件で使われる予定だったようです。都合により採用されずここに置いてありました。日本の杉にルイスヴィトンの文字。なんだか不思議な感じです。

翌日はくりこまくんえんさんの工場に戻り、昨日伐採した丸太を加工しています。建築工房zeroさんも伐採した丸太が2本あります。

長い刃がついた機械で加工していきます。オレンジ色の機械が動いてカットしていきますが、そこについている大きな刃は一日2回交換するそうです。そして、その刃を目立てする業者もいます。

綺麗に四角くになりました。この時点では含水率が高いのでまだまだ重いです。

くりこまくんえんさんでは、このように製材した木材を燻煙させます。外気を遮断し、製材の過程で発生した杉皮やおがくずを燃料として、1週間ほど燻煙させます。燻煙すると防虫効果などあります。その後、天然乾燥と低温乾燥して、綺麗に製材し出荷となります。

新潟の工務店なのに、宮城県の杉を使う理由としては、杉は産地よりこの乾燥のさせ方が大事だと思っています。

左の杉はがくりこまくんえんさんの杉、右側の杉は高温乾燥させた新潟県の製材所の杉です。色が全然違います。左の方は杉本来の色合いが残っています。強度は試験までしていないので数値として出せませんが、斧で薪割をしている私の感想としては高温乾燥の杉はもろいです。

新潟県では県産杉を使用すると補助金がでます。特に越後杉というブランドを立ち上げたときは使用量にもよりますが、新築1棟当たり20万から40万円までもらえる時期があり、その時は使用していました。またウッドショックの時はかなり新潟県の杉が高くなり、宮城県の運送費は高いですが、それよりも全体でも高くなりました。金額面についてはウッドショックの影響はなくなり、補助金も低くなりました。そこでやはり品質というものを大事にしたいということで現在はくりこまくんえんさんの杉を使用しています。

くりこまくんえんさんでは構造材だけなく、床材、幅剥ぎ材、羽目板の加工やペレットストーブの燃料のペレット、業務用燃料のチップなど木材に係るいろんな取り組みをされています。

この伐採体験をしたい方を募集しています。もちろん当社で建設のみの方に限ります。プランの中で表しで大黒柱を設定してあげて、それを実際山に伐採しにいくというツアーになります。1泊2日の日程になります。

ウッドショックがあったにも関わらずにいまだに輸入材を使うことが多い住宅業界はどこかおかしいと思います。手つかずの山も沢山ありますし、こきりさん、機械の刃を目立てするかた、製材機械のメーカーなどどの業界もそうですが、そこに携わる方も含め還元することが大切です。

家づくりを検討している方このような背景をどのように思うのか、気になっている工務店、メーカーはどのような構造材を使っているか聞いてみてください。

現在進行中の西蒲区和納の平屋の家でもしっかり使わせて頂きました。

(荷重が多くかかる部分については集成材を使用しています。)

古俣